国内土地利用转型研究的前沿探索

龙花楼

(中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

摘要:近年来,我国土地资源学术界不断吸收国际学科建设新进展及其前沿领域新成果,努力开拓土地资源研究新领域和新方向。本文梳理了自土地利用转型这一研究方向引入中国以来其概念内涵的拓展以及国内发展现状。随后,阐述了土地利用转型研究的理论与方法,理论方面涉及中国农村宅基地转型趋势的理论假设和区域土地利用转型理论模式,土地利用转型研究方法涉及样带和横向比较研究法、演绎法、对应关系与系统综合分析法。最后,探讨了土地利用转型与乡村转型发展、乡村重构及土地资源管理之间的关系,并展望了未来土地利用转型研究需重点关注的方向,涉及土地利用显性形态和隐性形态转型以及进而引起的土地利用系统功能转型的测度、土地利用转型的社会经济和资源环境效应测度、土地利用转型时空格局和动力机制分析、区域土地利用转型模式的提炼、土地利用转型的优化调控等方面。

关键词:土地利用转型;乡村转型发展和重构;土地资源管理;理论与方法;中国

中国自然资源学会土地资源研究专业委员会自1986年成立以来,为促进我国土地资源科学研究、学科发展和战略咨询发挥了重要作用[1]。在专业委员会的指导下,我国土地资源学科不断成长与发展。在这一过程中,为了适应国家经济建设和社会发展需要,土地资源学术界不断吸收国际学科建设新进展及其前沿领域新成果,努力开拓我国土地资源研究新领域和新方向,推进了我国土地资源学研究不断向深度和广度发展[2]。本文拟梳理自土地利用转型这一研究方向引入中国以来其概念内涵的拓展以及国内发展现状,阐述土地利用转型研究的理论与方法,以及土地利用转型与乡村转型发展、乡村重构和土地资源管理之间的关系,并展望未来土地利用转型研究亟需重点关注的前沿领域,以此作为中国自然资源学会土地资源研究专业委员会成立30周年的献礼,并为深入推进土地资源科学的创新研究提供参考。

1 土地利用转型研究的引入与发展

1.1 土地利用转型研究的引入及概念内涵的拓展

1999年,本文作者受其博士后合作导师李秀彬研究员推介的Grainger博士在英国皇家地理学会刊物Geography上发表的关于国家土地利用形态一文的启发[3],将土地利用形态及形态的变化(即转型)的概念引入其有关长江沿线样带土地利用变化的博士后研究工作中[4]。基此,发表了国内首篇关于土地利用转型研究的学术论文“区域土地利用转型分析——以长江沿线样带为例”[5]。

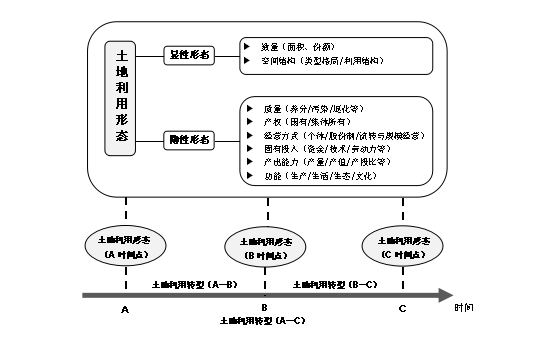

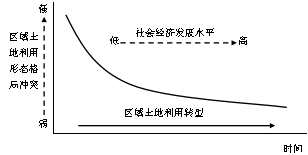

作为土地利用/覆被变化(LUCC)综合研究新途径之一的土地利用转型[6-7],这一概念最初引入中国时是指与经济社会发展阶段的转型相对应的土地利用形态在时序上的变化,其中的土地利用形态指的是某一区域在特定时期内由主要土地利用类型构成的结构[3,5]。随后,土地利用形态的概念被进一步拓展为也可以指单一土地利用类型在高一级类型中所占的份额,如将农村宅基地在城乡建设用地中所占的比例作为农村宅基地的形态来考察农村宅基地转型[8]。随着研究的不断深入,土地利用形态被拓展为包含有显性形态和隐性形态两种形式:显性形态指一个区域在特定时期内由主要土地利用类型构成的结构,具有数量(面积、份额)和空间结构(类型格局、利用结构)两重属性;隐性形态指依附于显性形态且需通过分析、化验、检测和调查才能获得的土地利用形态,具有质量(养分含量、污染程度、退化程度)、产权(国有、集体所有)、经营方式(个体、股份制、流转与规模经营)、投入(资金、技术、劳动力)、产出(产量、产值、产投比)和功能(生产、生活、生态、文化)等多重属性[9]。据此,土地利用转型的概念被拓展为在经济社会变化和革新的驱动下,一段时期内与经济和社会发展阶段转型相对应的区域土地利用由一种形态(含显性形态和隐性形态)转变为另一种形态的过程(图1)[9]。

图1 土地利用转型的概念模式(据文献[9]有删改)

1.2 土地利用转型研究国内发展现状

随着土地利用转型这一研究方向引入中国,国内学者结合中国社会经济特点的土地利用转型相关研究成果大量涌现[10]:主要涉及土地利用转型的理论与假说[11-13]、动力机制[14]和资源环境效应[15-17],土地利用转型与城乡发展的关系[18-22],以及某种土地利用类型和区域土地利用的转型[23-29];还有一些关于耕地和农村宅基地利用转型[30-34]以及土地利用转型的机制探测[35-36]、生态环境和社会效应[37-41]的研究成果在颇具影响的国际期刊上发表。本文作者在土地利用研究领域的国际权威学术期刊《Land Use Policy》2014年第40卷出版的“中国土地利用政策”专刊中专门设置了“土地利用转型”专栏[42]。迄今为止,已有30多篇以“土利用转型”为研究主题的博士和硕士学位论文。2011年起“土地利用转型”被列为国家自然科学基金委员会地球科学一处人文地理学科中“乡村土地利用与配置”研究方向的关键词之一。2002-2015年期间国家自然科学基金委员会资助了16项以“土利用转型”为主题的研究项目。2015年,国土资源部公益性行业科研专项项目“长江中游经济带土地利用转型管控技术与政策创新”的启动,进一步表明“土地利用转型”已成为当今学术界和国家行政部门均十分关注的重要课题[10]。

2 土地利用转型研究的理论与方法

2.1 土地利用转型研究方法

土地利用转型是土地利用变化的表现形式之一。因此,有关土地利用变化的传统研究方法无疑可用作土地利用转型研究。针对土地利用转型的概念内涵,独特的土地利用转型研究方法有:样带和横向比较研究法、演绎法及对应关系与系统综合分析法[43]。

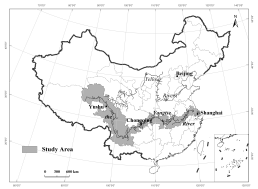

1)样带和横向比较研究法。IGBP陆地样带(Terrestrial Transect)强调以梯度方法来阐释全球变化问题,如温度、降水、土地利用都可作为其中的梯度因子。除了单一环境因子在空间上连续变化的相对明确的样带之外,IGBP还确定了一组样带,其基本梯度是土地利用强度[44]。这些梯度在空间上比线性样带更为复杂,因为经受不同土地利用强度的生态系统其分布特点很少是沿一个区域性样带的距离直接对应于土地利用强度。LUCC可以利用样带作为一系列连贯的研究点来测定土地利用和相关的土地覆被,在社会和环境因素的影响下是如何发生全球性变化的[44]。针对我国土地利用统计数据的时间序列比较短,不便采用国际通用的在较长时间序列上进行纵向比较的土地利用转型研究方法这一不足,结合我国由于自然环境和经济社会发展程度的空间差异显著导致在同一时段内含有不同土地利用转型阶段这一特点,提出研究中国土地利用转型的横向比较研究方法——通过对比分析不同区域土地利用形态的变化、影响因子及其所处土地利用转型阶段的驱动机制,进而探讨土地持续利用的操作化途径与区域战略。本文作者将LUCC与IGBP陆地样带研究相结合,选取在经济社会发展程度和自然环境要素变化等方面均存在明显梯度的长江沿线样带为研究区(图2),运用横向比较研究方法,开展农村宅基地利用转型研究[8]。

图2 长江沿线样带农村宅基地变化的区域类型(据文献[8]和[33])

2)演绎法。英国著名地理学家Harvey(1969)在其著作《地理学中的解释》中提到,通往科学解释之路有归纳法和演绎法两种,其中以演绎法较为常用,即通过知觉经验了解真实世界结构的形象,在此基础上抽象出先验模型(形象的形式表示),随后借助先验模型的描画可以假设一种理论,再对照官能-感知数据并求助于一种后验模型(以另一种方式来表示包蕴在理论中的观念,如用数学符号的方式)对理论中的假说予以验证[45]。这一方法在土地利用转型的理论探讨方面较为实用,本文作者采用该方法探讨了中国农村宅基地转型的相关理论问题[11]。

3)对应关系与系统综合分析法。陈传康提出地域结构对应变换分析理论和方法,即把自然结构与生产力布局结构和产销、消费结构进行对应变换分析,解决了市县一级的发展战略问题,并进而提出了区域旅游开发的结构对应变换研究方法[46]。这一研究方法可资土地利用转型与乡村转型发展研究借鉴:通过进行研究区域的自然-生态结构、技术-经济结构、社会-政策结构的结构对应分析和对比研究,为土地利用与乡村转型发展研究提供科学依据;开展系统综合分析,整合社会和环境变化的时间尺度和历史背景,通过测度、模拟和认识社会-环境耦合的土地利用与乡村系统,诊断土地利用与乡村转型发展阶段及其效应,以探讨区域土地利用转型与乡村转型发展的动力机制,提炼乡村转型发展的模式,并探讨促进城乡经济社会协调发展的优化调控途径与措施[43]。

2.2 土地利用转型研究理论

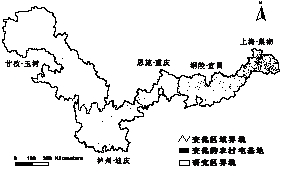

1)中国农村宅基地转型趋势的理论假设[11]。随着社会经济的发展,建设用地总量将会增加。农村宅基地在增加的建设用地总量中所占比例将会由于农村人口比例、社会经济发展水平和生态条件的不同而存在明显的区域差异。假定:农村宅基地在总的建设用地中所占比例将会随着城市化进程而降低;随着农村人口转变为城镇人口,农村宅基地将逐渐被转为城镇建设用地,在城市化的后期阶段这一比例将会趋向一个固定值。通常情况下,在我国的发达地区,城镇化速度较快,农村宅基地在增加的建设用地总量中所占比例会有降低趋势;而在不发达地区,这一比例会有上升趋势,因其城市化水平较低,地区的发展仍以农村为主。据此,提出中国农村宅基地转型趋势的理论假设:通常情况下,随着社会经济的发展,农村宅基地在增加的建设用地总量中所占比例将由高逐渐降低,直到这一比例趋向于一个固定值。将长江沿线样带划分为5个分属于不同经济发展阶段的农村宅基地变化区域类型,对期间各区增加的建设用地中农村宅基地所占比例取平均值,发现从样带上游至下游,该值逐渐降低,在此基础上生成的乘幂趋势线(区域土地利用转型曲线)可明显反映出各区所处的农村宅基地转型阶段。研究发现,长江沿线样带各区段所处的农村宅基地转型阶段与其所处的经济发展水平相吻合,很好地验证了上述理论假设(图3)。

图3 长江沿线样带各区所处的经济发展阶段与农村宅基地转型阶段[11]

2)区域土地利用转型理论模式[10]。通常,区域土地利用转型过程其实质是代表不同部门利益的土地利用类型在空间上发生冲突,并在时间上通过形态的转变缓解这些冲突的一个过程。据此,提出土地利用转型的理论模式:随着经济社会的发展,一段时期内各土地利用类型之间的转换引起的区域土地利用形态格局由强冲突逐渐向弱冲突(协调)转变,从而使表征各部门发展的土地利用类型之间的形态格局达到一个新的平衡,进而实现该时段城乡土地利用系统由形态向质态的转变(图4)。

土地利用转型指区域土地利用形态的变化。可见,区域性是土地利用转型研究的一个重要方面,单种土地用途转换不能称之为土地利用转型,只有将其置于区域土地利用结构和功能层面考究其形态的变化才能称之为土地利用转型。通常,区域土地利用转型的过程包含土地利用形态的长期性和趋势性的变化,形态的根本改变或变化方向和趋势的转折预示着某一时间段内土地利用转型的完成。随着社会经济的发展,新问题的涌现随之带来新的土地利用形态格局冲突,也是新一个区域土地利用转型过程的开始。

图4 区域土地利用转型理论模式[10]

3 土地利用转型与乡村转型发展和重构

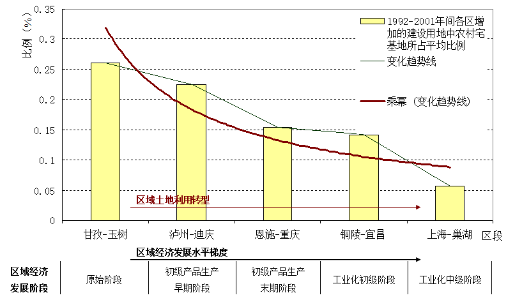

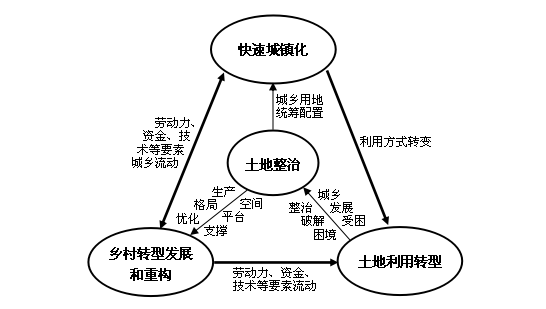

长期城乡二元结构体制下,我国乡村转型发展缺乏重要抓手和支撑平台,导致城乡一体化发展空间受限。土地是人类主要经济社会活动的空间载体。通过研究乡村转型发展进程中土地利用转型及其引发的问题,并从土地整治的视角探讨相应解决方案,破解乡村转型发展和重构缺乏空间支撑平台的难题(图5),隶属国际科学理事会(ICSU)大型科学计划“未来地球”的“可持续性转型”重点研究主题[47]。

图5 快速城镇化进程中的土地利用转型与乡村转型发展和重构(据文献[48]有删改)

3.1 土地利用转型与乡村转型发展

快速工业化、城镇化进程,我国城乡人口流动和经济社会发展要素的重组与交互作用,促进了农村地区社会经济形态和地域空间格局的重构,主要涉及村镇空间组织结构、农村产业发展模式、就业方式、资源利用方式、消费结构、工农关系和城乡关系等方面的转变,此过程称之为乡村转型发展[9]。乡村转型发展在实质上与国际上流行的乡村重构(rural restructuring)这一术语具有相似的概念内涵[49-50]。

土地利用转型的驱动因素,如资金和劳动力投入状况、产业发展状况、乡村人口就业与迁移等,这些均与乡村转型发展的影响因素息息相关。而乡村转型发展进程中暴露出来的种种社会经济问题均可在土地利用上得以反映。通常,社会经济演变的时空不可分离性被转移到作为主要社会经济活动载体的土地上,造就了十分复杂的土地利用格局,而该格局的变化又会影响到区域自然、生态和社会发展的进程。乡村转型发展促使土地利用转型,土地利用转型的结果反过来作用于乡村的转型发展,土地利用转型与乡村转型发展两者间相互影响且在某种意义上存在一种耦合关系[9]。

3.2 土地利用转型与乡村重构

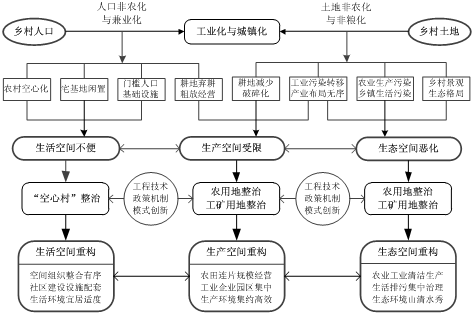

城镇化和工业化的推进引发了乡村产业结构的变化和人口、资金与土地等乡村发展关键要素的转移,这些要素的功能也随之发生变化;农业与乡村传统发展要素(人口、土地、资金等)的变化及经济全球化和国际竞争等新因素的介入,使得中国乡村发展步入转型升级与重构的新阶段[51]。伍兹(Woods)认为,乡村重构,即在快速工业化和城镇化进程中,由于农业经济地位的下降和农村经济的调整、农村服务部门的兴起和地方服务的合理化、城乡人口流动和社会发展要素重组等不同因素的交互影响下农村地区社会经济结构的重新塑造[52]。然而,农村地区的这一社会经济结构重塑,必然通过改变其空间载体——土地的利用方式和配置格局,进而导致乡村空间的重构。

乡村空间重构,即在快速工业化和城镇化进程中,伴随乡村内生发展需求和外源驱动力综合作用下导致的农村地区社会经济结构重新塑造,乡村地域上生产空间、生活空间和生态空间的优化调整乃至根本性变革的过程[48]。乡村空间重构也是优化城乡空间结构、推进城乡统筹发展的综合途径。随着工业化和城镇化的持续推进,作为乡村发展两大核心要素的人口与土地发生了剧烈的变化,给中国乡村地域的生产、生活与生态空间带来了深远的影响。一方面是乡村人口的非农化转移与兼业化对乡村生活和生产空间的影响;另一方面则是乡村土地的非农化与非粮化对乡村生产和生态空间的影响(图6)[48]。

图6 乡村生产、生活和生态空间重构的土地整治助推机制[48]

据此,乡村空间重构的内涵包括如下3 个方面:① 产业发展集聚,即实现工业生产向城镇工业园区集中,农业生产向规模化经营集中;② 农民居住集中,即农民居住向城镇和农村新型社区集中,通过集中居住解决分散居住所带来的公共基础设施投入需求大、利用效率低的问题,以有效控制农村居民点用地规模,保存乡村传统文化景观;③ 资源利用集约,通过产业发展集聚和农民居住集中,解决农村生产发展和农民生活居住中的资源低效利用问题和环境污染问题,实现乡村地域的人口资源环境协调发展。乡村空间重构,主要包括乡村生产空间、生活空间和生态空间的重构3个方面(图6)[48]。

土地整治,即基于严格耕地保护、城乡统筹用地和新农村建设的战略目标,对低效利用、不合理利用、未利用的土地进行治理,对山、田、水、路、林、村进行综合整治,可在农村生产力提升、城乡发展空间优化和平台搭建等层面为乡村转型发展和空间重构提供有力支撑。结合工业化和城镇化进程对乡村生产、生活和生态空间的影响分析,以及农村土地整治的特点,推进乡村空间重构的土地整治主要涉及农用地整治、“空心村”整治和工矿用地整治3 种类型;然而,乡村集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间和山清水秀的生态空间的优化重构有赖于区域农村土地整治工程技术、政策机制与模式的创新(图6)[48]。

乡村空间是城乡一体化发展的根基。然而,目前其重要性和基础平台作用并未受到应有的重视。亟需通过开展农村土地综合整治,重构乡村生产、生活和生态空间,为推进新农村建设和城乡一体化发展搭建新平台。土地整治是经济社会发展的新需求,是土地利用现状与经济社会发展对土地需求之间矛盾深化的结果,是协调当前土地利用状态与土地利用目标之间关系而采取的一种重要举措,其内容、任务将随着社会经济发展变化而相应变化。不同社会经济发展背景下的区域土地利用形态的差异,将导致区域土地整治模式和内容也会因此而不同[29]。随着乡村发展不断转型与空间重构的逐步推进,势必对乡村土地利用与土地整治提出新的要求。因此,需要注重乡村空间重构操作模式与途径的区域性和阶段性,因地制宜开展区域农村土地整治工程技术与模式的创新研究,以及对重构的乡村空间的动态监控、预警预报和科学调控的系统研究,以构建良好的乡村生产、生活和生态空间,促进城乡一体化发展。

4 土地利用转型与土地资源管理

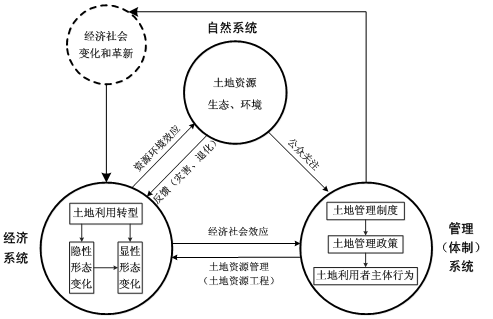

土地利用转型可以从“数”与“质”两个层面来考察。“数”的层面主要体现在土地利用显性形态的变化,即数量和空间结构方面的变化;而“质”的层面主要体现在土地利用隐性形态的变化,尤其是质量、产权、经营方式、投入和产出的变化综合导致土地利用系统功能的变化[10]。当前,关于区域土地利用显性形态,即数量和空间结构形态的土地利用转型研究较为多见,鲜见隐性形态方面的土地利用转型研究。然而,土地利用隐性形态的转型与土地资源管理之间的关系最为密切。土地利用转型过程及结果在促使土地资源管理政策措施推陈出新的同时,其本身也可能因管理政策的调整或新政策的实施而深受影响[10]。

土地资源管理,通过国家运用法律和行政手段对土地财产制度和土地资源的合理利用实施各种管理措施,其本质是国家在一定的环境条件下综合运用行政、经济、法律和技术手段,为提高土地利用的生态、经济和社会效益,维护在社会中占统治地位的土地所有制,调整土地关系,监督土地利用而进行的决策、计划、组织、协调和控制等综合性活动[53-54]。土地制度和政策作为土地资源管理的重要方法之一,它对一个国家一定时期的上层建筑起着至关重要的作用,指在特定的社会经济条件下土地关系的总称,是一个国家人地关系的法定结合形式。土地政策是土地制度得以实行的措施体系或行为准则。土地制度是土地政策的基础,土地政策是土地制度的具体体现。我国的土地制度有耕地保护制度、土地用途管制制度、土地征收征用制度、节约集约用地制度等,这些制度均直接影响土地利用的转型。

当前,我国社会已进入城乡发展转型的重要时期,面临经济增长方式转变和结构调整的严峻挑战,作为人类主要社会经济活动空间载体的土地资源,其传统的开发型、粗放型用地模式已经难以为继,土地资源需求刚性上升与其供给刚性不足的矛盾不断加剧[55]。随着城镇化和工业化水平的不断提高,带来居住和产业等建设用地的旺盛需求及其低效惯性增长,进一步快速驱动着农用地尤其是耕地的高速非农化,由此带来了城镇和农村土地的低效利用。城乡发展的转型,决定了我国的农地非农化(主要指耕地利用转型)、宅基地空废化以及农地经营细碎化均将在较长的一段时期内存在。在此背景下,土地利用理念、用地模式以及管理措施等方面同样亟待相应的转型。然而,我国耕地面积的急剧减少,1996-2011年15年间累计减少1.24亿亩,减幅为6.4%,这与期间我国实行世界上最严格的耕地保护制度和节约用地制度形成了强烈的反差[56]。这一问题反映出当今中国土地管理实践中出现了一些问题,现有的土地管理制度已经不适应当前发展形势,应加快推进改革。创新用地制度,提升土地要素组织功能与空间利用效率刻不容缓[57]。土地政策制度创新的关键在于破解驱动土地征用、追求土地财政、造成土地浪费的体制与机制矛盾,推进包括土地产权制度、规划制度、征地制度和集体建设用地流转制度等在内的一系列土地管理制度改革创新,以进一步深化和推进我国城乡社会发展转型[55]。

国家或区域土地利用形态往往随着某个国家或区域所处的经济和社会发展阶段的变化而变化[7,9]。Lambin和Meyfroidt[58]认为土地利用转型强调土地利用形态变化是一非线性过程并与其他社会和生物自然系统的变化密切相关,土地利用转型主要源于关键资源的枯竭所引起的社会生态负反馈或独立于生态系统之外的经济社会变化和革新。土地利用转型任何时候都发生在自然系统、经济系统及管理(体制) 系统这三重相互关联、共同作用的框架之内[59]:经济社会变化和革新驱动下的土地利用转型引起的资源环境效应对自然系统产生直接的影响,这一影响通常是负面的,自然系统往往通过灾害的发生和土地资源的退化等反馈方式加剧土地利用转型进程;地表自然环境的变化往往表现为自然资源的衰竭(如耕地数量减少和质量退化)和环境的退化(如土地污染或盐碱化),当这些问题足够严重以至于引起公众和管理部门的关注时,管理(体制)系统就可能通过土地管理法规制度及政策等管理手段影响土地利用者主体行为,进而通过土地资源工程[60]等措施将土地管理政策制度落地,直接或间接地调整土地利用经济系统,管控土地利用转型;管理部门根据实施管控措施产生的经济社会效应进而调整相关管控措施,通过对经济社会变化和革新的影响及调整后的管控措施的实施使土地利用转型达到预期目标(图7)。

图7 土地利用转型与土地资源管理互馈机制[10]

通常,不同的经济和社会发展阶段,对应于不同的区域土地利用形态和不同的土地利用转型阶段,由此必然带来特定的土地利用转型过程。在未来相当长时期内,我国土地资源管理的难点仍将聚集在协调经济社会快速发展与农地资源保护的关系等重大问题上[61-62]。因此,为了适应新的形势和要求,决策部门应根据土地利用形态的变化及时调整土地资源管理政策措施,并推进我国土地管理制度的改革[63-64]。在这一过程中,土地管理法规政策和制度的制定,应充分考虑目标区域所处的土地利用转型阶段,既要充分了解该区域目前所处的土地利用转型阶段,又要瞄准随着社会经济发展转型其即将步入的土地利用转型阶段,以增强土地资源管理决策的科学性。

土地利用隐性形态及其变化应当成为今后土地利用转型与土地资源管理研究关注的焦点。通过管控土地利用隐性形态的变化来创新土地管理政策法规及制度,加快推动土地资源管理方式从单纯的数量管理向数量、质量和生态并重的综合管理转变,从单纯的资源管理向资源、资产、资本统一的综合管理转变,更好的优化配置并持续高效利用城乡土地资源[10]。

5 研究展望

土地利用转型是一综合性非常强的国际性前沿课题,也是一很复杂的现象。在我国城乡发展转型大背景下,未来的土地利用转型研究需侧重如下几个方面[9-10]:(1)如何测度土地利用显性形态转型和隐性形态转型,以及进而引起的土地利用系统功能的转型?(2)如何测度土地利用转型的社会经济和资源环境效应?(3)如何探讨土地利用转型与乡村转型发展和重构的互馈作用机理及动力机制?(4)如何结合土地利用转型时空格局和动力机制的研究提炼区域土地利用转型模式?(5)如何综合运用经济、社会和工程技术手段与方法优化调控土地利用转型?

参考文献

[1]刘彦随. 中国土地资源研究与学术交流新进展. 自然资源学报, 2013, 28(9): 1479-1487.

[2]刘彦随, 杨子生. 我国土地资源学研究新进展及其展望. 自然资源学报, 2008, 23(2): 353-360.

[3]Grainger A. National land use morphology: patterns and possibilities. Geography, 1995, 80(3): 235-245.

[4]龙花楼. 长江沿线样带土地利用变化与土地可持续利用. 中国科学院地理科学与资源研究所博士后研究工作报告, 2001.

[5]龙花楼, 李秀彬. 区域土地利用转型分析——以长江沿线样带为例. 自然资源学报, 2002, 17(2): 144-149.

[6]蔡运龙. 土地利用/土地覆被变化研究:寻求新的综合途径. 地理研究, 2001, 20(6): 645-652.

[7]龙花楼. 土地利用转型——土地利用/覆被变化综合研究的新途径. 地理与地理信息科学, 2003, 19(1): 87-90.

[8]龙花楼, 李秀彬. 长江沿线样带农村宅基地转型. 地理学报, 2005, 60(2): 179-188.

[9]龙花楼. 论土地利用转型与乡村转型发展. 地理科学进展, 2012, 31(2): 131-138.

[10]龙花楼. 论土地利用转型与土地资源管理. 地理研究, 2015, 34(9): 1607-1618.

[11]龙花楼. 中国农村宅基地转型的理论与证实. 地理学报, 2006, 61(10): 1093-1100.

[12]李秀彬. 农地利用变化假说与相关的环境效应命题. 地球科学进展, 2008, 23(11): 1124-1129.

[13]陆大道, 史培军, 董光器. 体现土地利用转型的重要理念. 中国国土资源报, 2006/07/17/第5版.

[14]刘永强, 龙花楼. 黄淮海平原农区土地利用转型及其动力机制. 地理学报, 2016, 71(4): 666-679.

[15]孔祥斌. 区域农户土地利用转型对耕地质量的影响. 北京: 科学出版社, 2012.

[16]吕立刚, 周生路, 周兵兵, 等.区域发展过程中土地利用转型及其生态环境响应研究——以江苏省为例. 地理科学, 2013, 33(12): 1442-1449.

[17]刘永强, 廖柳文, 龙花楼, 等. 土地利用转型的生态系统服务价值效应分析——以湖南省为例. 地理研究, 2015, 34(4): 691-700.

[18]郭素君, 张培刚. 从观澜看深圳市特区外土地利用转型的必然性. 规划师, 2008, 24(8): 72-77.

[19]杨永春, 杨晓娟. 1949~2005年中国河谷盆地型大城市空间扩展与土地利用结构转型——以兰州市为例. 自然资源学报, 2009, 24(1): 37-49.

[20]李菁, 冯银静, 夏冀. 城市土地利用转型的路径选择——以广州市“三旧改造”为例. 中国房地产, 2015, (3): 36-43.

[21]赵锦联, 唐利军. 江苏阜宁:“三严”倒逼土地利用转型. 中国国土资源报, 2014-12-26第4版.

[22]李志江, 马晓冬, 孙姗姗. 苏北乡村转型与土地利用转型的耦合分析——以沛县为例. 江苏师范大学学报(自然科学版), 2015, 33(1): 36-39.

[23]龙花楼, 李秀彬. 中国耕地转型与土地整理: 研究进展与框架. 地理科学进展, 2006, 25(5): 67-76.

[24]宋小青, 吴志峰, 欧阳竹. 耕地转型的研究路径探讨. 地理研究, 2014, 33(3): 403-413.

[25]向敬伟, 李江风, 曾杰. 鄂西贫困县耕地利用转型空间分异及其影响因素. 农业工程学报, 2016, 32(1): 272-279.

[26]李秀彬, 赵宇鸾. 森林转型、农地边际化与生态恢复. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(10): 91-95.

[27]吕晓, 黄贤金, 张全景. 城乡建设用地转型研究综述. 城市规划, 2015, 39(4): 105-112.

[28]陈龙, 周生路, 周兵兵, 等. 基于主导功能的江苏省土地利用转型特征与驱动力. 经济地理, 2015, 35(2): 155-162.

[29]龙花楼. 区域土地利用转型与土地整理. 地理科学进展, 2003, 22(2): 133-140.

[30]Song Xiaoqing, Huang Yuan, Wu Zhifeng, et al. Does cultivated land function transition occur in China? Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(7): 817-835.

[31]Long Hualou, Li Tingting. The coupling characteristics and mechanism of farmland and rural housing land transition in China. Journal of Geographical Sciences, 2012, 22(3): 548-562.

[32]Zhu Fengkai, Zhang Fengrong, Li Can, et al. Functional transition of the rural settlement: Analysis of land-use differentiation in a transect of Beijing, China. Habitat International, 2014, 41: 262-271.

[33]Long Hualou, Heilig G K, Li Xiubin, et al. Socio-economic development and land-use change: Analysis of rural housing land transition in the Transect of the Yangtse River, China. Land Use Policy, 2007, 24(1): 141-153.

[34]Li Tingting, Long Hualou, Liu Yongqiang, Tu Shuangshuang. Multi-scale analysis of rural housing land transition under China’s rapid urbanization: The case of Bohai Rim. Habitat International, 2015, 48: 227-238.

[35]Guo Liying, Di Liping, Li Gang, et al. GIS-based detection of land use transformation in the Loess Plateau: A case study in Baota District, Shaanxi Province, China. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(12): 1467-1478.

[36]Liu Yongqiang, Long Hualou. Land use transitions and their dynamic mechanism: The case of the Huang-Huai-Hai Plain. Journal of Geographical Sciences, 2016, 26(5): 515-530.

[37]Long Hualou, Liu Yongqiang, Hou Xuegang, et al. Effects of land use transitions due to rapid urbanization on ecosystem services: Implications for urban planning in the new developing area of China. Habitat International, 2014, 44: 536-544.

[38]Liu Yongqiang, Long Hualou, Li Tingting, et al. Land use transitions and their effects on water environment in Huang-Huai-Hai Plain, China. Land Use Policy, 2015, 47: 293-301.

[39]Chen Ruishan, Ye Chao, Cai Yunlong, et al. The impact of rural outmigration on land use transition in China: Past, present and trend. Land Use Policy, 2014, 40: 101-110.

[40]Xu Jianchu, Sharma R, Fang Jing, et al. Critical linkages between land-use transition and human health in the Himalayan region. Environment International, 2008, 34: 239-247.

[41]Xu Jianchu, Fox J, Melick D, et al. Land use transition, livelihoods, and environmental services in Montane Mainland Southeast Asia. Mountain Research and Development, 2006, 26(3): 278-284.

[42]Long Hualou (Guest Editor). Themed Issue on “Land Use Policy in China”. Land Use Policy, 2014, 40: 1-146.

[43]龙花楼. 中国乡村转型发展与土地利用. 北京: 科学出版社, 2012.

[44]Koch G W, Scholes R J, Steffen W L, Vitousek P M, Walker B H. The IGBP Terrestrial Transects: Science Plan. IGBP Report No. 36. Stochkholm: IGBP, 1995.

[45]大卫•哈维著; 高泳源, 刘立华, 蔡运龙 译. 地理学中的解释. 北京: 商务印书馆, 1996.

[46]陈传康. 区域综合开发的理论与案例. 北京: 科学出版社, 1998.

[47]Future Earth. Future Earth Initial Design: Report of the Transition Team. Paris: International Council for Science (ICSU), 2013.

[48]龙花楼. 论土地整治与乡村空间重构. 地理学报, 2013, 68(8): 1019-1028.

[49]Woods M. Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. London: Sage, 2005.

[50]Long Hualou, Woods M. Rural restructuring under globalization in eastern coastal China: What can be learned from Wales? Journal of Rural and Community Development, 2011, 6(1): 70-94.

[51]Long Hualou, Tu Shuangshuang, Ge Dazhuan, et al. The allocation and management of critical resources in rural China under restructuring: Problems and prospects. Journal of Rural Studies, 2016, 46, doi:10.1016/j.jrurstud.2016.03.011.

[52]Woods M. Rural. London and New York: Routledge, 2011.

[53]王万茂. 土地资源管理学. 北京: 高等教育出版社, 2003.

[54]刘卫东, 彭俊. 土地资源管理学. 上海: 复旦大学出版社, 2005.

[55]刘彦随. 多层面创新用地机制. 中国土地, 2012, (11): 1.

[56]王万茂. 中国土地管理制度: 现状、问题及改革. 南京农业大学学报(社会科学版), 2013, 13(4): 76-82.

[57]蔡运龙. 中国农村转型与耕地保护机制. 地理科学, 2001, 21(1): 1-6.

[58]Lambin E F, Meyfroidt P. Land use transitions: Socio-ecological feedback versus socio-economic change. Land Use Policy, 2010, 27(2): 108-118.

[59]李秀彬. 土地利用变化的解释. 地理科学进展, 2002, 21(3): 195-203.

[60]刘彦随. 土地综合研究与土地资源工程. 资源科学, 2015, 37(1): 1-8.

[61]曲福田, 高艳梅, 姜海. 我国土地管理政策: 理论命题与机制转变. 管理世界, 2005, (4): 40-47.

[62]吴次芳. 土地科学学科建设若干基本问题的反思与探讨[J]. 中国土地科学, 2014, 28(2): 22-28.

[63]黄贤金. 土地调控的制度掣肘与改革. 人民论坛, 2014, (26): 25-27.

[64]严金明. 深化土地管理制度改革方向明确. 中国土地, 2013, (12): 1.

Frontier Exploration of Land Use Transition Research in China

LONG Hua-lou

(Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research,CAS,Beijing 100101,China)

Abstract: Recently, some new areas concerning land resource research in China have been developed by absorbing the latest achievements in its front area and the new progress in its discipline construction. This paper analyzes the development of the conception and connotation of land use transition and the status quo of land use transition research since it was introduced to the academic circle of China. Then, the theories and methods of land use transition research were elaborated. The theories include the theoretical hypothesis on rural housing land transition trend and the theoretical model of regional land use transition. The methodologies consist of the transect research method, transverse comparative research method, deductive method, and correspondence relation and system comprehensive analysis method. Finally, the relationship between land use transition and rural transformation development and rural restructuring, and that between land use transition and land management were analyzed, and the future research directions of land use transition were prospected. Land use transition refers to the changes in land use morphology including dominant morphology and recessive morphology of a certain region over a certain period of time driven by socio-economic change and innovation. In general, dominant land use morphology refers to the quantity, structure and spatial pattern of land use, and recessive land use morphology includes land use features in terms of aspects of quality, price, property rights, management mode, input and productive ability, and function. Accordingly, under the background of urban-rural transformation development, the research of land use transition may focus on how to measure of the transitions of land use dominant morphology and recessive morphology and the subsequent transition of the function of land use system, how to measure the socio-economic and resources and environmental effects of land use transitions, how to detect the spatio-temporal pattern and dynamic mechanism of land use transition, how to refine the popular model of regional land use transition, and how to adjust land use transition via socio-economic and engineering measurements.

Key words: land use transition; rural transformation development and restructuring; land management; theory and methodology; China