又是一年高招季。那些今日在各自领域卓有成就的学者们,昔年的高考志愿填了些什么呢?张维迎是怎样走上经济学之路的,贺卫方又为什么会读法学?今日,小编为你们一一梳理学者们的昔年高考志愿。

1朱光潜——家贫只好读师范

1916年冬天,19岁的朱光潜从桐城中学毕业了,几乎没有多加考虑,就选择了教书。然而,朱光潜志存高远,不甘心就在桐城的一所偏僻小学里待下去,想到大城市去闯荡接触外面的世界,也可以更多地了解新的文化思潮。

于是他通信投靠上海商务印书馆,想去当学徒,但当时商务印书馆招学徒,实际也需要有力的推荐人,像朱光潜这样只是自己一封书信,是很难成功的,因此他没有被录取。当然,他最渴望的是能够上大学,尤其是能够上北京大学,在国学方面继续深造。可是北京离家远,连考试和上学的路费,家里都很难负担,何况入学时还要其他费用。于是教了半年小学后,他报考了才创办几年的武昌高等师范学校——这里不仅实行公费教育,不要学费,寄宿费,而且还发给伙食费和杂

(摘编自王攸欣《朱光潜传》,人民出版社,2011年,第26-27页)

2齐邦媛——倾慕哲学的文学少女

齐邦媛(右一)与母亲及两个妹妹

高三时,齐邦媛填了三个志愿:西南联大哲学系,武汉大学哲学系,西南联大外文系……“之所以选择哲学系,乃是幼稚地想向父亲挑战:你到德国读哲学,我至少也可以远赴云南昆明去读哲学,探索人生深奥的意义。”靠着英文和国文递补了奇惨的数学,齐邦媛考上国立武汉大学哲学系。第三志愿西南联大外文系竟在发榜后不久,通知说她英文分数高,欢迎前往就读,但是齐邦媛执意“追求真理,思考人生”,决心读哲学系。

一年后,朱光潜劝其转系:“我已由国文老师处看到你的作文,你太多愁善感,似乎没有钻研哲学的慧根。外文系的课程必须有老师带领,加上好的英文基础才可以认路入门。你如果转入外文系,我可以作你的导师,有问题可以随时问我。”齐邦媛在自传《巨流河》里写到:这最后一句话,至今萦绕我心头。

(摘编自齐邦媛《巨流河》,三联书店,2011年,第91-109页)

3徐友渔——阴差阳错进了数学系

1977年秋冬交接之际,徐友渔在充分的准备下,参加了高考的,填的志愿都很高,“一副即将进大学,以后当科学家的架势。”但是,出乎意外和令人尴尬的是,他落榜了。这次高考和文革前一样,仍然有"政治审查"这一关,而且标准和文革前一样,所谓"家庭出身"仍然起着举足轻重的作用。

徐友渔强打起精神在车间干活,并装出若无其事的样子,把几个一起复习功课并考上重点大学的亲友送到学校。到了1978年3月初,徐友渔接到四川师范学院数学系的录取通知,虽然志愿上没有填这个学校和这个专业。“我十分高兴,这使我摆脱了落榜的羞耻,而且,我从来就非常喜欢数学。

(摘编自徐友渔《回忆我在川师大的日子》,网易新闻中心2007.5.2)

4周其仁——大龄青年望北大而难入

在结束7年半的狩猎生涯后,1978年的早春时节,周其仁站在北大荒农场的一只高音喇叭下面,一边听着恢复高考的消息,一边盘算着如何填写志愿。他回忆道,本来不用任何犹豫,心目中最好的学校就是北大,对于只凭考试成绩、不论其他的竞争是向来不怕的。无奈1977年黑龙江省的土政策规定,除了1966年的老高三学生,其他凡超过25岁的一律不得报考。那一年我已经28岁了,北京大学要不要我这样岁数大的学生呢?远在千里之外,我觉得毫无把握。思虑再三,只好放弃填写北大,最后按第一志愿被中国人民大学经济系录取。

(摘编自周其仁《在江湖与庙堂之间》,《南方人物周刊》,2014.4)

5张维迎——搭便车到政经系

1977年,张维迎填写高考志愿,第一志愿是西北大学中文系;因为给县里的广播电台写过通讯,第二志愿报的是北京广播学院新闻采编;第三志愿是延安大学中文系。填完这三个志愿,看到志愿表上还空了一格,他随手写下了北京大学中文系,作为"第四志愿"。在体检、政审后,由于长期没有收到通知,张维迎以为已经没有录取希望。结果在3月底,母亲告诉张维迎,村里接到省里的电话通知他考上大学了。

原来,一位年龄偏大没有被录取的"老三届"考生给邓小平写了封信,中央即下发了扩大招生的文件,主要从大龄和政审有问题的高分考生里招生。张虽然不是"老三届",但搭了他们的"便车"而被录取到了西北大学政治经济学专业。这个专业是何炼成教授利用扩招机会申办的,因为本来没有这个专业,也就没有人报考。当时有八大金刚——也就是八个老师去招生办把所有剩下的文科生档案摊了一地,一个一个挑,最后张维迎被挑了进去,由此张开始了经济学研究的历程

(摘编自张维迎《人生是一连串的偶然》,浙江大学出版社97-98页)

6贺卫方——严重偏科的文科少年

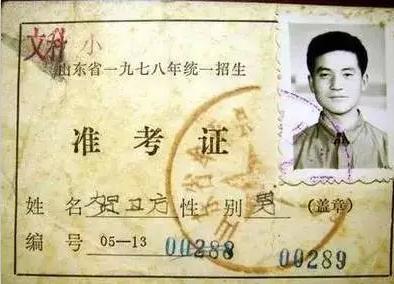

1977年,严重偏科的"文科少年",在高考后填写的第一志愿是北京广播学院,第二志愿是北京大学中文系。结果考试结果,数学只考了4分,1978年,贺卫方经过一年努力的"二战",总分考到347分(山东省文科重点线为340分)。这次贺卫方没有填报重点院校,第一志愿报的山东师范学院中文系,但最终他却被录取到没有填的重点院校西南政法大学。

贺卫方的准考证

贺卫方后来回忆道,“就像小姐抛绣球,一下就砸到我的脑袋上了。‘拿到通知书,无比激动,’杜甫的诗‘漫卷诗书喜欲狂’是怎样的心情,就是我从邮递员手里拿到通知书时的心情。”原来西南政法学院是恢复高考后第一年招生,由于宣传力度不够等原因,录取时还差一两个学生,就从上了重点线的人中调节,结果贺卫方就被调过去了填志愿的时候根本不知道的学校。

(摘编自《第一财经日报》2010.6)

7刘瑜——政治学系的乖乖女

在记者的采访中,刘瑜提及自己对政治学的好奇心“有点路径依赖”,上大学报专业的时候,父母帮她选了国际政治。“那时候我是没有主见的,又在小地方,他们说选国际政治,出来当外交官,外交官听起来很好听,我也就选了国际政治。”

江西人刘瑜老家在波阳县,考大学的时候在上饶市,后来家又搬到南昌、石家庄,现在父母都住在石家庄。“父母说要学这个,学就学呗,后来我觉得政治学还挺好玩的。”“我发现自己站在文学、政治学、心理学,甚至摄影这些不同类的书架前的时间是一样长的,因为对这些东西都有好奇心。好奇心是相通的,它是一个流通器。”