和工作了的朋友交谈,发现一个“很有意思”的现象:在谈到一些与人相处的事情时,友人常常感叹“社会就是这样(黑暗)”“现在的人就是这样(处处算计)”“考虑自己就好了”。这样隐秘却又深刻的暗黑论,似乎是很有市场的一类声音,使空气中弥漫着愤世嫉俗的怀疑和参透世事的无奈。对此,我们不禁要问:这种“不惮以最坏的恶意来推测”他人的不信任论调,究竟为什么会流传开来?

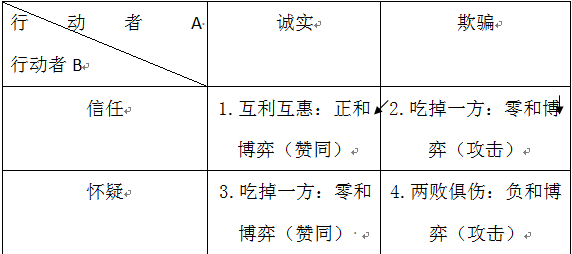

这次的讨论从著名的博弈模型出发。我们知道,博弈论的一大特色在于:行动结果取决于互动双方的策略,而互动双方的选择则是相互影响、彼此牵制、动态构建的。我们将两方的选择分为诚实—欺骗、信任—怀疑两类四种,进行说明:

(注:这里的“行动者”,既可以是个人,也可以是组织)

理性个体的博弈

霍曼斯交换理论中的“攻击—赞同命题”认为:当某人的行动未得到期望报酬,或受到非预料惩罚时,就可能采取攻击性行为以释放不满情绪;而相反,当其行动获得所期望报酬甚至超过预期,或者没有受到应该的惩罚时,他便会感到非常高兴,并做出别人赞同的行为。就上面的图表而言,1和3属于赞同命题,2(与4)则属于攻击命题。由于我们无法否认欺骗存在的可能与人心难测的复杂,所以1那样的理想状态不可能永远出现。那么在出现矛盾对抗的2、3和4之间,个体是更倾向于避免攻击带来的不快,还是享受赞同带来的开心呢?

这里引入经济学的“沉没成本”和心理学的“损失规避”进行预测。所谓“沉没成本”,是指“由于过去的决策已经发生了的,而不能由现在或将来的任何决策改变的成本,即已经付出且不可收回的成本”。具体事件中的信任便是这样的沉没成本:毕业生初入职场,如果相信他人却被辜负,便有悖于公平互惠的交换原则,成本“打了水漂”,对人际互动造成不良影响,并会影响到之后的互动模式,即从图表中的信任2转向怀疑4。

接下来,所谓“损失规避”是指看起来人“总是害怕失去胜过爱好得到”,其深层根源在于神经科学家发现,损失会带给人负向感情,而负向感情比正面感情对人有着更大的影响。所以,“如果人们预先给自己的答案是消极的,当结果是好的,自然会非常愉悦;当结果是不好的,人们也会用‘我早就料到了’这样的话来安慰自己,而且你感到的损失感是非常小的”。也就是说,相比于图表中的“我负他人”怀疑3,“他人负我”的信任2会带给当事人更加不爽的体验。出于自利自保的动机,与其冒信任却被欺骗的风险(2),那我宁愿选择怀疑优先(3)。

这样,在人际欺骗存在的前提下,个体选择存疑的可能性就会提高,从而出现了越来越不信任他人的局面。

进一步,联系生活经验,如果我们选择信任,就意味着支持,这往往会伴随采取友好的态度与合作的行动;但倘若选择了怀疑,那就不用面临遭欺骗后被剥夺感的情感体验甚至损失几何的物质风险。例如“郭美美事件”爆出后,红十字会受到的信任坍塌、捐款锐减便从反面佐证了这一点:“据中民慈善信息中心统计,受‘郭美美事件’影响,2011年6月到8月,慈善组织接收的捐赠数额降幅达86%”;“受‘郭美美事件’引发,网络爆料,商业系统红十字会自成立以来,多项公益活动背后曾与诸多企业有合作。被指涉嫌利用公益之名,实则商业操作获取利润”。——所谓“毁树容易种树难”,信任的摧毁与重建,正是如此。

习得性的质疑

脑神经科学家发现,当事件发生时,为减少信息处理量,“我们大脑就是一部愿意去相信的机器,直白地说,就是一台倾向偷懒的机器”,所以“我们倾向于用已有的模式去认识”。这也是我们在社会化过程中生成实践意识、掌握库存知识、保持生活的惯常化与例行化的基础和结果。但是我们要问:为什么那种“已有的模式”会偏好于怀疑,而不是信任呢?

吉登斯指出,人对抽象体系(包括货币等符号标志和权威的专家系统)的信任是现代性制度得以生成并维系的重要基础,所以信任表达了“对抽象原则(技术性知识)之正确性的信念”。他认为,信任维系着与自我认同相关的“本体性安全”,对抗着因不确定性而生的“存在性焦虑”。——而为了显示信任的重要性,卢曼甚至说“当一个人对世界完全失去信心时,早上甚至会没有办法从床上爬起来”。

从社科院2013年发布的《中国社会心态研究报告2012-2013》指出“目前,中国社会的总体信任进一步下降,已经跌破60分的信任底线。人际不信任进一步扩大,只有不到一半的调查者认为社会上大多数人可信,只有两到三成信任陌生人”,到2014年出现了自2010年启动调查以来的首次“社会信任总水平回升”,“从负性判断回归到一般信任”,虽然这并不意味着信任危机的阴影不复存在:上海、北京、哈尔滨和武汉4个城市仍处于“不信任”水平,商业行业中的“旅游业和广告业的社会信任问题仍然较大,远远比不上公众对银行的信任程度”。由此可以看到:

在制度不健全、信息不对称的语境中,这种不信任文化更多的是由社会建构出来的,我们把这称为“习得性质疑”。这时候,心灵鸡汤式的“你若相信”非但于事无补,反而还可能无意间成为欺骗行径的共谋;面对规范的缺位与规则的漏洞,英雄的个人越多,说明我们要付出的信任成本越高,比如之前沸沸扬扬了很久的老人倒地无人敢扶便是如此。

在现代化过程中,因为我们的交往媒介正由特殊性的身份转向普遍性的契约,所以信任也在发生质变,借用郑也夫老师的话来说,即是由亲属与熟人间的“人格信任”转向由货币系统和专家系统组成的“系统信任”。这时候,在提倡传统诚实守信道德的同时,提高社会机构的公信力、加大对失信行为的惩戒力度,才是建设高度信任社会的两条并重路径。

波兰学者彼得·什托姆普卡说过,“信任就是相信他人未来的可能行动的赌博”。如果我们把眼光放长放远一点,联系、动态地看,便可以认识到:在社会生态的链条中,其实并不存在真正的成功欺骗者——“出来混,迟早要还的”;在这场一荣俱荣、一损俱损的“赌博”中,唯有协同,方有大同。