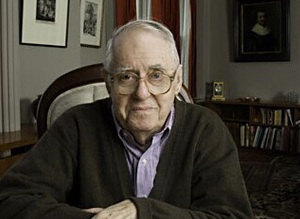

国著名历史学家彼得·盖伊(Peter Gay)于今年5月去世以后,中国大陆知识文化界对他的介绍似乎热了起来。但是,值得思考的是,当我们在中国谈论盖伊的时候,主要应该谈什么?或者说,什么是我们无法回避的问题?

坚持历史研究中的社会政治关怀

先看看盖伊自己怎么说。在2004年的一次演说中,彼得·盖伊回顾个人的学术生涯,其中不乏与社会政治相关联的思考。他说1952年出版的《民主社会主义的困境》(博士论文增订本)寄托着他当时心中的政治关怀,直到1955年他的知识兴趣才从德国政治问题转移到启蒙运动。在此之前,他于1954年发表了《政治理论史中的启蒙运动》,强调对启蒙运动的政治普遍性的认知;接下来,在1959年出版了《伏尔泰的政治观:现实主义诗人》,揭示了伏尔泰在政治上的激进变化,在这研究过程中他强调要把自己“嵌入”到历史研究之中。在50年代开始初步接触弗洛伊德主义之后,他甚至规划了一个关于情爱和政治的写作计划。1968年出版的《魏玛文化》虽然是以弗洛伊德思想为启发资源,但是关注的核心是德国历史的独特性与民主共和主义的政治实验。对于二战以后逐步受重视的社会史研究,他认为即便其中不少研究者带有政治动机和特定立场,但仍然是值得的。至于他自己关于维多利亚时代布尔乔亚的研究,也仍然关注到这段时期的文化作品中所折射出的人们在面对工业化及政治民主化时的复杂反应。

再来看看在盖伊的几部重要著述中反映出来的社会政治关怀及其立场。

作为历史学家,他不难发现狄更斯在他的三本政治小说《荒凉屋》《小多利》和《艰难时世》中对当时英国政治的讽刺、批判与当时已经出现的某些改革事实并不完全相符,但是他并没有认为狄更斯是有意“抹黑”什么,而是赞赏他对英国体制的邪恶、颟顸可笑的批判激情(参见《历史学家的三堂小说课》,第54—57页,刘森尧译,北京大学出版社,2006年1月)。而他对于独裁政治的深恶痛绝更表现在对马尔克斯的小说《独裁者的秋天》的评论中,他认为马尔克斯从自己所体验、见证的独裁政治出发,展现了所有独裁者的共同特征:自恋、残暴;独裁者可以不受宪法约束,如果有宪法,也必定是依照他的意志所制定,独裁者的意志就是法律。最后他认为马尔克斯用文学的手法做到了历史学家想做或应该做却做不到的事情,他以完美的虚构写出了真正的历史(同上,第150—153页)。

在《施尼兹勒的世纪:中产阶级文化的形成,1815—1914》(梁永安译,北京大学出版社,2006年1月)这部“阶级传记”中,盖伊反复论述了中产阶级的政治诉求、启蒙运动的深远影响、自由主义者所要求的正当权利、扒粪运动的进步意义以及19世纪作为制宪时代所开启的民主自由进程的历史意义。

更值得我们思考的是,盖伊在《魏玛文化:一则短暂而璀璨的文化传奇》(刘森尧等译,安徽教育出版社,2005年8月)一书中对纳粹上台的痛心疾首和历史批判,他最后强调,魏玛共和国的死亡就是另一段黑暗时代的诞生(第223—224页)。至于他的《启蒙运动》,其政治倾向更是普遍存在,无需赘言。

伟大的德国历史学家蒙森在1 8 9 9年的遗言中曾经表示,历史学家应该成为一种“政治动物”(animal politicum),也就是要成为参与政治的“公民”(Citoyen)。我认为蒙森的话对于今天的历史学家有特别重要的意义,因为正如盖伊所言,“回顾20世纪的历史会让人簌簌发抖”;对于20世纪极权主义政治的态度,从根本上决定了历史研究者的学术良知与道德立场。

在启蒙运动的历史研究工作的背后,盖伊明确申言其信念是对现实社会政治的关怀:“如果有哪个时代最需要启蒙运动的人道目标和批判方法,那就非我们的时代莫属。”(《启蒙运动》下册,第21页)更令人动容的是,作者研究启蒙运动二十年,在完成该书的时候朗声说道:“我认为该是以政治人而非史家身分表明我信念的时候了。”他说已经写了一部题为《批评的桥梁》的小书并将要出版,以声援启蒙运动,并希望读者“把它看成是这部长篇历史研究的政治后记”。(同上)——此等磊落的政治情怀,又岂是刻意逃避政治的犬儒书生所能相比的呢?

通向启蒙运动的“最可靠的一座桥梁”

盖伊的《启蒙运动》(上、下,刘森尧、梁永安译,台湾国立编译馆与立绪文化事业有限公司,2008年10月)有余英时教授为本书作的推荐序,他认为这部完成于上世纪60年代末的著作在今天绝无过时之虞;不管今天人们如何评价启蒙运动,不管有人如何怀疑甚至否定启蒙运动的历史和现实功能,这部著作都是迄今为止我们认识启蒙运动的“最可靠的一座桥梁”。今年出版的大陆版也有一篇篇幅较长的译者序,简洁地梳理了启蒙运动研究的学术脉络,尤其是围绕着对极权主义政治的回应,阐述了盖伊承继卡西勒的《启蒙哲学》的基本精神,捍卫了启蒙理性的自由民主价值观。

该书的宗旨是全面论述启蒙运动的整体性观念及其与历史发展的互动关系,上、下册之侧重各有不同:上册主要叙述启蒙思想家如何获得自由,叙述他们如何运用这种自由(作者序)。在研究方法上,作者自言“设法既忠于历史的丰富性、微妙差异性和个人的特质,又忠于共性和完形”。(下册,第21页)可以说,该书基本上实现了这种设想。

从温克勒、伊格尔斯到盖伊,从批判德国道路“独特论”到坚持启蒙运动的理想精神和永恒价值,这是我们今天重新思考启蒙运动、继承启蒙运动精神的思想参照。

在全书的结尾处,盖伊以美国独立革命的历史与精神为启蒙运动的胜利和精神体现。对于麦迪逊呼吁人民支持宪法提案的慷慨陈词,盖伊认为它是“启蒙运动精神的漂亮缩影:尊重古人却无惧于实验;鄙夷权威;信赖独立思考与经验;以人民的自由与幸福为依归”;(下册,第652页)并且认为这番陈词无比庄严,今天读来仍会使人心潮澎湃。余英时先生在推荐序中说,盖伊肯定了启蒙运动的现代价值和意义,自由、进步、科学、宽容等都是在18世纪的欧洲开始发展出来的;更重要的是,启蒙也导致了美国的独立革命和一个崭新的民主自由社会的建立,盖伊特别指出的是,当时欧洲的启蒙思想家都引美国的创建为荣,认为这是启蒙精神价值的最高体现。

盖伊并非不了解启蒙运动的局限,并非不了解后世对启蒙运动的种种非难,大陆版“译者序”认为该书的一个重要优点是:盖伊以启蒙的精神来论述启蒙运动,他虽然推崇启蒙运动,但没有神化启蒙哲人;重要的不是曝光启蒙哲人的私生活,而是用批判的眼光审视原生态的文献,把启蒙哲人的著作当作历史语境中不断摸索试探的话语,而不是现代神谕(第5页)。这也是我们今天继续研究启蒙运动的应有态度。

"这世界需要更多的光”!

对于我们而言更重要的是,盖伊在《启蒙运动》全书的结尾仍然坚定地捍卫启蒙运动的永恒价值:“这一切都没有减损启蒙运动人道愿景和自由愿景的永恒价值,或减损其批判方法的永恒有效性……适用于十八世纪的道理也适用于今天:这世界需要更多的光;克服启蒙思想缺点的处方不在回归蒙昧主义,而在追求更大的启蒙。”(下册,第653页)

“这世界需要更多的光”!这正是我们今天需要继续研究启蒙运动、需要继续坚持启蒙运动基本理想的根本原因。

仿佛是为了回应“这世界需要更多的光”,德国历史学家海因里希·奥古斯特·温克勒有一部著作叫《永远活在希特勒阴影下吗?——关于德国人和他们的历史》(丁君君译,三联书店,2011年6月)。该书讲述的主题是德国纳粹历史与现实政治的关系,所谓的“希特勒阴影”指的是德国在二战中犯下的滔天大罪,对犹太人的大屠杀。在上世纪80年代,德国一些政治和文化界精英认为已到了摆脱希特勒阴影的时候了,认为年轻一代有权利卸下第三帝国的历史包袱。对此,温克勒认为像诺尔特、希尔德布兰特等历史学家那样试图为德国减轻罪责的说法是经不起考验的,减轻罪责与民族主义意识有密切联系,为此需要改写德国的历史形象;他认为德国人应该“学会带着历史继续生活,而不是事后改写历史”。温克勒的意思很明确:要从希特勒阴影中走出来,不能依靠修改历史,而是必须承担责任。

对于我们而言,更重要的是温克勒以历史学家的深邃目光在各种复杂的事件、思想和人物脉络中看到了反民主、反自由的种种“民族论”“国情论”是如何逐步铺筑起通向反人类罪行的邪恶之途的。他认为历史学家对人类历史上的极权主义罪恶的思考和判断只能建立在“伦理地平线”上,即人权与公民权的共同价值观;从18世纪晚期到20世纪德国政治发展的特征是:大多数人拒绝从启蒙运动中得出的西方经典民主等政治结论;人民对俾斯麦“自上而下革命”优点的信任慢慢转化成了一种对专制权力的内在默许,而这种权力绝不是真正来自人民的;德国的知识精英们以“1914年精神”来回应“1789年精神”,用对秩序、规驯和内向的歌颂来回应“自由、平等、博爱”的口号(第217页)。

格奥尔格·G·伊格尔斯则从对德国历史主义的深入研究中得出相同的结论,他认为德国历史主义是一种“使德国民族主义的反民主特征得以合法化的历史观”,“这种观念被称之为‘历史主义’(Historismus),其要旨在于拒斥启蒙运动的理性和人道主义的观念”;他进而认为,从启蒙主义向德国历史主义的转变由三个重要变化构成:第一,启蒙运动关于道德与政治的普世价值被打碎,认为“一切价值和权利都是有历史和民族根源的,外国制度不能被移植到德国土壤中”;第二,狭隘的、抛弃了世界主义的民族概念;第三,国家的地位被提升到更高的位置(参见其《德国的历史观》,彭刚等译,译林出版社,2006年2月)。这才是真正的“希特勒的阴影”的来源。

这就回到了盖伊关于启蒙运动的永恒价值的观点。针对美国学界和思想界不断有人把20世纪的独裁罪恶与启蒙运动联系起来的论调,盖伊以无可辩驳的历史事实证明对启蒙运动的这些攻击是肤浅的和非历史的。温克勒对德国纳粹政治发展的分析也正是说明了这一点。

在普鲁士学派的影响下,关于德国民族的“独特道路论”曾产生的深远影响,从对纳粹政权上台起到的舆论作用,到战后以此说辞把纳粹罪恶视作一种“事故”。把历史发展的某种独特性作为反对启蒙、进而否定西方民主宪政制度的依据,这正是在“反思启蒙”的思潮中必然会夹杂着意识形态逆流。从温克勒、伊格尔斯到盖伊,从批判德国道路“独特论”到坚持启蒙运动的理想精神和永恒价值,这是我们今天重新思考启蒙运动、继承启蒙运动精神的思想参照。

“这世界需要更多的光!”哲人已逝,彼得·盖伊的这句话应该永远回响在我们心中。