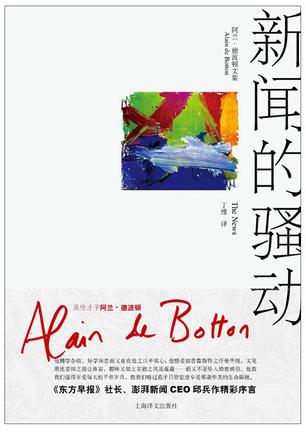

优衣库事件引爆社交网络时,我正在阅读阿兰•德波顿的《新闻的骚动》,在文坛上被冠以英伦才子之名的德波顿,这次把书写主题聚焦到备受瞩目的新闻传播领域,以文学的眼光审视鱼龙混杂的新闻行业,倒是颇有一番风趣。

身处这个信息爆炸的时代,随手打开我们手机中的一个新闻APP,每天更新的资讯量就数以千计。在这些或原创或转载的资讯中,涵盖着我们对各种新闻内容的新鲜期待:从恐怖分子袭击某中东国家后最新的伤亡人数到某对明星夫妇已经暗中离婚的传言;从iPhone最新款手机谍照流出到股市大盘的最新指数;从巴黎的流行服装指南到日本某地的一次强震……

但是,我们是否真正理解了这些资讯想要传达的具体含义呢?且不说我们是否真的对中东国家的恐怖主义感兴趣,恐怕单单是新闻中“片段截取式”的报道便会令我们感到一头雾水,不知其然。阿兰•德波顿对这样的新闻报道显然颇有微词,他认为如今的政治新闻报道充满了乏味和困惑,所谓的“严肃”报道根本无法像盘中大餐那样让读者大快朵颐。相反,读者难以消化,甚至于干脆难以下咽。

“从一则冗长叙事中随意摘抄几个片段塞给读者,再将他们迅速拉开,且不提供任何事件发生发展的背景阐述,正是当今社会许多最重要的新闻报道的讲述方式”,德波顿这样描述我们如今的严肃新闻的报道模式。

而他给开出的药方则大胆而新奇(当然,可行性如何可不在他的考虑范围之内),并且充满了总结归纳的理性特质和人文关怀色彩,简而言之,他认为新闻机构应该适当承担起图书馆的职责,要在播报新闻的同时,就某一条新闻,某一个具体事件归入哪一种宏大的主题中做出分类。只有这样,读者的阅读兴趣才会被重新激发出来。

以优衣库事件来说,德波顿或许会将这条资讯归入“大众着迷于他人啪啪啪小视频的心理研究”类别,而时下“被拐妇女成最美乡村女教师”则会被归入到“魔幻现实主义在中国”这样的类目之下。

此外,另一个药方则是严肃新闻必须也得像那些肤浅轻薄的娱乐新闻一样有趣,让读者能够阅读是第一要则。记者必须也得如同作家一样,深谙叙事之道才行,如果这样的标准真的实行,可以想象将会有多少新闻记者面临失业风险。

一直以来,我们的新闻媒体都强调以“理中客”方式报道新闻事件,BBC、CNN、纽约时报这样的新闻机构更是靠这样的原则获得同行的敬意和受众的青睐。然而德波顿却对此持有很强烈的反对意见,原因就在于我们目前已经通过各种媒介获得了太多的这种“理中客”事实,事实并不缺货,缺的是“偏见”,当然,这个偏见可不是指某种歧视或轻蔑的原则,而是一种根据过往经验表达出的一种态度和价值观。

如果你时常关注欧美新闻,你或许会理解德波顿对现行新闻报道方式缘何忿忿不平。很多主持人往往就是因为一句无意间的调侃,不久就收到法院的传票。种族问题、教育问题、意识形态立场,在每一个领域上,新闻工作者如果不小心翼翼踩钢丝,那便会跌进职业生涯的万丈深渊。从这个角度看,德波顿的这种建议未免就有乌托邦之嫌了。

德波顿最有意思的观点还在于大数据介入新闻传播的反思。是的,现如今每一位读者都能通过你的个人信息,运用大数据算法,为你量身定做每日新闻报道。试想,这难道不是一个个人主义的盛世吗,我们再也不用像以前的读者那样,买一份三十版的报纸只是为了读其中一版的某部小说连载,某个漫画专栏。

德波顿对此发出的担忧显然是精英主义式的思考结果:我们之中有多少人真的知道自己需要什么样的新闻?这样的论调不免联想起《新闻编辑室》中那群智力超群、又充满理想主义的新闻人。以前,我其实比较反感这样的精英主义论调,一个人再怎么无知又与你何干?但是如果细想,这样的“无知”不正是技术的便利让你盲目愚蠢而又洋洋自得么?很多时候,我们正是借着这种“个人化”的标签,逃避了对陌生知识的进一步求索,进而对未知领域缺乏激情和极度漠视。

当我们声言互联网正在让这个社会越来越“平等”时,请注意,它提供给我们的依然只是机会的平等。那些之前留恋在麻将桌上的爱好者们,只是将现实平台转移到手机桌面而已,他们点开某段TED演讲视频或斯坦福的公开课求知的概率微乎其微。(注:本文首发Donews,作者授权壹学者转载此文)