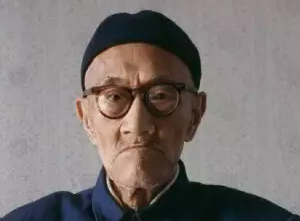

国学大师简介

梁漱溟(1893-1988),蒙古族,原籍广西桂林,生于北京。中国著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、国学大师,主要研究人生问题和社会问题,现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位儒家”之称。

梁漱溟受泰州学派的影响,在中国发起过乡村建设运动,并取得可以借鉴的经验。一生著述颇丰,有《中国文化要义》、《中国人》、《读书与做人》与《人心与人生》等著作传世。

荐读理由

梁漱溟的《论中西哲学的不同》,是一篇值得反复阅读的文章。做学问,其实就是做自己想要成为的那个人。中国的儒家、道家和佛家,虽然理论各异,但学术的最高境界是可以融会贯通的——循自然之本,以生命为基。至于中西结合,则须搞清楚科学精神和玄学奥秘不可偏废的道理,梁先生对中国医学的论述,尤其是对动与静的分析,可谓精彩至极。

《论中西哲学的不同》

在我思想中的根本观念是“生命”、“自然”,看宇宙是活的,一切以自然为宗。仿佛有点看重自然,不看重人为。这个路数是中国的路数。中国两个重要学派:儒家与道家,差不多都是以生命为其根本。如四书上说:“天何言哉?四时行焉,百物生焉。”“致中和,天地位焉,万物育焉。”都是充分表见生命自然的意思。在儒家中,尤其孟子所传的一派,更是这个路数。

我曾有一个时期致力过佛学,然后转到儒家。于初转入儒家,给我启发最大,使我得门而入的,是明儒王心斋先生;他最称颂自然,我便是如此而对儒家的意思有所理会。开始理会甚粗浅,但无粗浅则不能入门。后来再与西洋思想印证,觉得最能发挥尽致,使我深感兴趣的是生命派哲学,其主要代表者为柏格森。

记得二十年前,余购读柏氏名著,读时甚慢,当时尝有愿心,愿有从容时间尽读柏氏书,是人生一大乐事。柏氏说理最痛快、透澈、聪明。美国詹姆士杜威与柏氏,虽非同一学派,但皆曾得力于生命观念,受生物学影响,而后成其所学。苟细读杜氏书,自可发见其根本观念之所在,即可知其说来说去者之为何。凡真学问家,必皆有其根本观念,有其到处运用之方法,或到处运用的眼光;否则便不足以称为学问家,特记诵之学耳!真学问家在方法上,必有其独到处,不同学派即不同方法。在学问上,结论并不很重要,犹之数学上算式列对,得数并不很重要一样。

再则,对于我用思想作学问之有帮助者,厥为读医书(我读医书与读佛书同样无师承)。医书所启发于我者仍为生命。我对医学所明白的,就是明白了生命,知道生病时要多靠自己,不要过信医生,药物的力量原是有限的。简言之,恢复身体健康,须完全靠生命自己的力量,别无外物可靠。外力仅可多少有一点帮助,药物如果有灵,是因其恰好用得合适,把生命力开出来。如用之不当,不惟不能开出生命力,反要妨碍生命的。用药不是好就是坏,不好不坏者甚少,不好不坏不算药,仅等于喝水而已。

中国儒家、西洋生命派哲学和医学三者,是我思想所从来之根抵。在医学上,我同样也可说两句有关于不同学派或不同方法的话;中西医都是治病,其对象应是一个。所以我最初曾想:如果都只在一个对象上研究,虽其见解说法不同,但总可发见有其相同相通处。所以在我未读医书前,常想沟通中西医学。不料及读后,始知这观念不正确,中西医竟是无法可以沟通的。

大概中国种种学术——尤其医学与拳术——往深处追求,都可发见其根本方法眼光是归根于道家。凡古代名医都是神仙家之流,如葛洪、陶弘景、华伦等,他们不单是有一些零碎的技巧法子,实是有其根本所在,仿佛如庄子所说“技而近乎道矣”。他们技巧的根本所在,是能与道相通。道者何?道即是宇宙的大生命,通乎道,即与宇宙的大生命相通。在中西医学上的不同,实可以代表中西一切学术的不同:西医是走科学的路,中医是走玄学的路。科学之所以为科学,即在其站在静的地方去客观地观察,他没有宇宙实体,只能立于外面来观察现象,故一切皆化为静;最后将一切现象,都化为数学方式表示出来,科学即是一切数学化。一切可以数学表示,便是一切都纳入科学之时,这种一切静化数学化,是人类为要操纵控制自然所必走的路子;但这仅是一种方法,而非真实。

真实是动的不可分的(整个一体的)。在科学中恰没有此“动”,没有此“不可分”;所谓“动”,全是不能用眼向外看,用手向外摸,用耳向外听,乃至用心向外想所能得到的。反是必须收视返听,向内用力而后可。本来生命是盲目的,普通人的智慧,每为盲目的生命所用,故智慧亦每变为盲目的,表现出有很大的机械性。但在中国与印度则恰不然,他是要人智慧不向外用,而运用之于自己生命,使生命成为智慧的,而非智慧为役于生命。印度且不说,在中国儒家道家都是如此。儒家之所谓圣人,就是最能了解自己,使生命成为智慧的。普通人之所以异于圣人者,就在于对自己不了解,对自己没办法,只往前盲目地机械地生活,走到哪里是哪里。儒家所谓“从心所欲不逾矩”,便是表示生命已成功为智慧的,仿佛通体透明似的。